敢闯敢试!海南以标志性项目打造 生态新优势

海南岛是我国的生态名片,是中华民族的四季花园。2019年1月,中央深改委第六次会议审议通过了《国家生态文明试验区(海南)实施方案》、《海南热带雨林国家公园体制试点方案》,要求在资源环境生态条件好的地方先行先试,为全国生态文明建设积累经验。

两年多来,海南牢记生态文明是中华民族永续发展的千年大计,以标志性项目打造生态新优势,一手抓热带雨林国家公园体制试点,保护“海南水塔”“海南之肺”“海南之肾”,一手抓绿色发展,全面“禁塑”斩断白色污染链条,大力推进清洁能源岛建设,全面推行装配式建筑……让绿水青山就是金山银山的理念落实到生态保护、生活生产的方方面面,倾力打造国家生态文明试验区建设的海南样板。

(一)高位推动,保护好中华民族的四季花园

“快抬头!”在热带雨林深处追寻了5天才见到猿影,海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局监测员黄卢标难掩兴奋:一只通体黑色的海南长臂猿很警觉地轻触枝叶,消失在了茫茫林海中。

海南长臂猿是全球25种濒危灵长类物种之首。据省林业部门的数据,2003年第一次开展海南长臂猿野外种群数量大调查时只有2群13只,到2013年第二次野外大调查记录到3群23只,再到2020年记录到5群33只,海南长臂猿种群数量显现出日益扩大的良好势头。

母猿怀抱新生幼猿照片(图源:海南省林业局供)

海南长臂猿是海南热带雨林的旗舰物种,也是标志性物种。它一生都在树上度过,初生时全身金黄,到3个月慢慢变黑;7至9岁性成熟时,雌猿会变成金黄色,雄猿则一直是全身乌黑。

最吸引人的,是日出时分的猿啼,成年雄猿引吭高歌,雌猿与家庭群的其他成员呼应合唱,其声悠扬空灵,能传两三公里远,闻者无不惊喜,赞曰天籁。

黄卢标参与的这次科考,是历史上规模最大的一次。2020年11月,来自13家科研和保护机构的56人分为八个小组,对海南长臂猿种群和栖息地的基本情况进行摸底,共目击到海南长臂猿A群、B群、C群、D群、E群等5群29只,另发现独猿4只,个体总数33只。

这次科考之所以能够成行,得益于省委省政府的重视,也得益于海南热带雨林国家公园建设的一大创新——海南国家公园研究院的组建。

“这个机构,特就特在,没有编制、没有行政级别,是全员聘用制的非盈利公益机构,兼具事业单位的体制优势和民间机构的自主灵活,能够集聚国内外最权威的机构和专家为长臂猿保护出谋划策。”国家林草局副局长李春良说。

“专家有所呼、省委省政府有所应,研究院上报专家建议多少次,省领导就批示多少次。”海南国家公园研究院负责人说,海南省委省政府高位推动长臂猿抢救,要求研究院立足全国面向全世界开门搞研究,并将长臂猿等珍稀物种的保护工作列入省政府工作报告。

在专家建议下,建立海南长臂猿保护研究主基地、组建海南长臂猿专职监测队伍、建设海南长臂猿监测管理研究数据库等工作逐项落地。

去年12月,世界自然保护联盟(ICUN)在官网发布了海南国家公园研究院主导发起的《全球长臂猿保护网络倡议》,奠定了国际长臂猿联盟建立的基石。

海南国家公园研究院理事、澳大利亚昆士兰大学教授马克·霍金斯等专家认为,海南热带雨林保护与修复或成为全球生态系统保护工作的模范案例。

据了解,海南长臂猿是全球最濒危25种灵长类之首,也是近几年全球20种长臂猿中唯一保持种群稳定并缓慢增长的种类。国际知名专家们认为中国政府、海南省政府以及科学界对海南长臂猿的保护措施有力、有效。

海南长臂猿(图源:海南国家公园研究院供)

最近,受联合国教科文组织和世界自然保护联盟的邀请,海南国家公园研究院将在我国昆明举行的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和法国举行的世界自然保护大会上,向全球展示海南长臂猿保护的中国智慧、海南经验。“这是国际机构对海南长臂猿保护的认同,也是意想不到的民间生态外交的成效。”研究院负责人说。

好消息还不止这个,海南长臂猿种群数量15年翻番的研究结论得到了中外专家的一致肯定,长臂猿翻番路线图已经绘就,生态修复、提高现有栖息地质量,扩大栖息地范围,构建长臂猿生态廊道等已经在行动,久久为功,长臂猿一定能早日摆脱极度濒危状况。

(二)规划引领,一张蓝图上增绿护蓝

长臂猿保护是海南推进生态文明试验区建设的一个生动缩影。

良好的生态环境是海南发展的基础。海南以五指山、鹦哥岭、尖峰岭、霸王岭、吊罗山、黎母山等国家级和省级自然保护地为核心,将现有的19个自然保护地及周边天然林、公益林区连通起来,新增保护地面积达1959平方公里,热带雨林国家公园体制试点总面积达到4403平方公里,约占海南陆域面积的1/7。

海南省林业局(热带雨林国家公园管理局)局长黄金城说,海南热带雨林国家公园体制试点启动最晚,但短短两三年时间,已在立法、规划、管理、运行机制等方面迈出了一大步。

经核算,海南热带雨林国家公园2019年度生态系统生产总值为2046.75亿元,单位面积GEP为0.46亿元/平方公里。其中,生态系统调节服务价值为1690.73亿元,占82.61%,以涵养水源、生物多样性和固碳释氧的价值量最高,分别占GEP总量的26.66%、24.88%和9.86%。

五指山昌化江之源(图源:姜恩宇摄)

近年来,海南牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,以最严谨的规划、最严格的措施、最严厉的处罚、最严肃的问责推进生态环境保护。

在海南省规划展览馆,有一条生态保护红线格外醒目:省级陆域生态保护红线区域面积11535平方公里,占陆域面积的33.5%;近岸海域生态保护红线总面积8316.6平方公里,占海南岛近岸海域总面积的35.1%……

据介绍,海南在全国率先划定省域生态保护红线,高质量推进“三线一单”改革,构建生态环境分区管控体系;在全国率先实行“多规合一”改革,全省“一心、一环、三江、多廊”的生态安全格局稳固确立,以热带雨林国家公园为主体的自然保护地体系基本成型。海南通过对全省六类规划重叠图斑进行调整,将32万公顷湿地整体划入生态红线范围,实现了在一张蓝图上增绿护蓝。

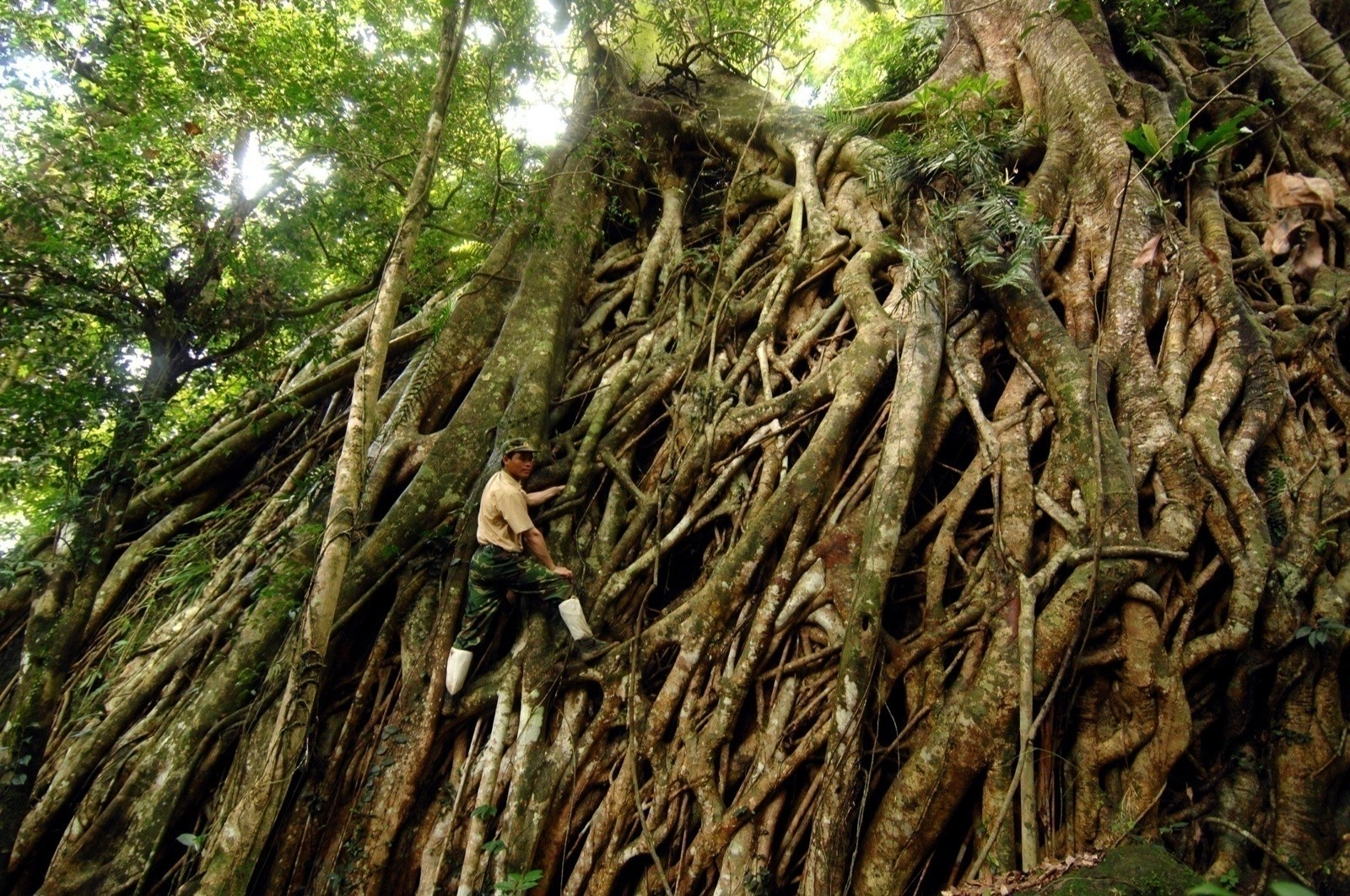

五指山根抱石(图源:姜恩宇摄)

同时,海南优化考核评价机制,率先取消全省2/3市县的GDP考核。一些县域探索绿水青山向金山银山转化,走出了生产发展、生活富裕、生态良好的绿色发展路子。

昌江黎族自治县依托海南岛目前发现最早的古人类文化遗址和优美的自然风光,在王下乡打造“中国第一黎乡”,实施“诗里画里”三派村、“时光里”洪水村及“酒里歌里”浪论村等美丽乡村建设,不仅利用生态优势带动了老百姓增收致富,还促进了黎族文化习俗的传承和保护。

(三)绿色发展,浸润生产生活方方面面

7月28日,海口新海港,一辆违规装载一次性不可降解塑料制品的大货车刚过琼州海峡,就被执法检查人员逮了个正着。

日前,海南省交通运输厅、省市场监督管理局联合印发《禁止省外一次性不可降解塑料制品运输入岛专项整治工作方案》,违反规定的个人、企业将被纳入征信进行联合惩戒。

海南四面环海,不可降解的白色污染威胁海洋生态。2020年12月1日,海南在全国率先以立法形式全域“禁塑”,全面禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具等塑料制品,大力推广可重复使用的环保袋以及纸制品、植物纤维制品等非塑制品和全生物降解塑料制品,构建“法规+标准+名录+替代产品+可追溯体系”的全流程闭环管理体系。

截至目前,海南大型商超下架禁止范围内的一次性不可降解塑料产品,销售纸制品、生物基制品等替代品,总量已超4500吨。

省生态环境厅相关负责人介绍,海南本土替代品产能快速形成,11家替代品生产企业已形成膜袋3.94万吨/年、餐饮具1.51万吨/年、改性料4万吨/年的替代品生产能力。

为夯实禁塑基础,海南一方面踏石留印抓联合执法常态化,另一方面成立降解塑料技术创新中心,吸引有实力的研究机构和大型企业落户,预计两年内形成全生物降解材料及制品完整产业链。

海南对环境污染不留死角,对绿色产业倾力支持。在临高金牌港经济开发区,中铁建设集团的装配式建筑产业园昼夜施工、灯火通明,总经理曹志永说,“我们今年3月份正式开工,力争10月份投产,年产是10万立方米,希望能抢先拿下更多市场。”

海南自贸港建设如火如荼,工地绿色化、生态友好型,服务国家碳达峰、碳中和目标的装配式建筑成为全省力推的重点应用。近三年,海南装配式建筑面积连年翻番,按照省里的规划,到2022年,具备条件的新建建筑原则上全部要求采用装配式方式进行建造。为了保障产品供给,海南在金牌港等地专门布局了装配式建筑产业基地。

自然生态是海南的天然底色,绿色发展是海南的时代印记。近年来,海南大力推进清洁能源岛建设,2020年清洁能源装机占全省装机比重67%,较2015年提升约23个百分点,清洁能源消费占比37%,较2015年提升约11个百分点。海南还连续举办两届世界新能源汽车大会,截至今年4月,清洁能源汽车保有量占比达4.2%、高出全国水平1.3倍,车桩比2.4:1、好于全国水平20%。农村生活污水治理等9项制度创新改革举措获国家层面推广。

(四)生态优先,人与自然和谐共生

海南的生态文明建设还体现在人与自然的关系上。在海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局,1982年生的退伍军人刘礼跃刚当护林员时,还要冒着生命危险与持枪的盗猎分子斗智斗勇。现在,他已经是鸟类观测的行家,手里拎着最帅气的变焦相机。

在热带雨林国家公园的组织培训下,护林员一眼能望到边的人生改变了,熟悉雨林地貌和动植物的当地群众中正涌现出越来越多能够辅助科研、开展雨林导览的土专家,为人与自然的生命共同体建设贡献力量。

置茶、拿壶、分杯……白沙黎族自治县牙叉镇高峰村,一场茶艺培训正在进行,70多个村民逐一登台演练,小组长陈丽勇笑容挂脸上,自信从容,每个步骤都有模有样。

尽管从广西嫁到海南,已是3个娃的妈了,陈丽勇直到今年才改了口——不再抱怨嫁错了地方、找错了人。

“昨天还什么都没有,过一个晚上,什么都有了,就像天上掉下个大馅饼!”黎族老人符国华感慨生态搬迁让“这代人翻了身,好几代人都受益”。

老村子在距离县城67公里远的雨林深处,窄窄的盘山路要翻几十道岭、过9条河,“路况太差,割胶回来常常磕破胶桶。遇上下大雨,门都不敢出,最头疼是上学和就医。”村支书符志明说,“生活这么不方便,一提搬迁又是个个摇头,都担心搬出去生计没了着落。”

为了解决好搬得出、稳得住、能致富,省委省政府下定决心,宁要绿水青山,不要金山银山,投资1.49亿元解决土地置换、装配式住房建设、集体建设用地配套、致富产业谋划等系列问题。

如今,山民们住上一排排崭新的红墙白柱二层小楼,不远处就是置换来的人头10亩橡胶园。这里,距离白沙县城3公里,旁边就是万亩茶园和陨石坑自然公园,堪称全县的上好地段。

符志明在采访时,从头笑到尾,他说:“搬出来没多久,村里4个大龄单身汉就娶上老婆脱了单,全村年人均收入达到2.6万元。”

像这样的生态搬迁,海南省今年要完成470户1885人。“搬出来,是人给自然让路,更是给子孙后代积福。”黄金城说,海南热带雨林是我国最靠近赤道的雨林,孕育多种热带特有、中国特有、海南特有的珍稀动植物种类,是生物多样性和遗传资源的宝库。“袁隆平杂交水稻成功的关键是在海南发现了‘野败’,科技越发展,动植物资源库、基因库的价值就越大。”

对海南来讲,热带雨林还是南渡江、万泉河、昌化江等主要水系的发源地,是当之无愧的“海南水塔”,从涵养水源、固碳释氧、水土保持等生态功能来讲,又是“海南之肺”和“海南之肾”。

(五)保护与发展,两条腿走路

老林业吴先明这两年真是被推上了霸王岭历史转折的浪头。

霸王岭最早是森工采伐区,1957年起为国家生产了54万立方米木材。1994年停止采伐封山育林,二次创业搞起了小水电等职工自营经济。后来国家实施天保工程,以护林为主,有了点旅游家底。

2020年8月,为加强热带雨林国家公园管理保护,海南将国家公园范围内原有的12个自然保护地机构整合组建为7个分局,形成扁平化两级管理体制。霸王岭分局整合了原先4个保护地的人员、土地、资源,照说应该是兵强马壮,现实却是另一番景象。

“法院的传票一来好几张,全是历史遗留问题。”霸王岭分局局长吴先明说,物业、房产、债权、债务、项目建设、土地问题等等,目前已从12个解决到还剩5个,债务已经还了8000多万元,但是进入了瓶颈期。

老吴说:“关停小水电后,100多人要找钱发工资,核心区的松香厂马上也要关,收入又要少几百万,一些历史欠款,实际上没剩多少了,想着沟通一下,喘口气再还,但还是被起诉了,成天被法院牵着鼻子,要拍卖地和房,不执行就影响海南平安建设。”

“法院传票”,说明林业改革的复杂性,更说明发展的问题很急迫。热带雨林国家公园占海南陆域的七分之一,又普遍处在经济欠发达的中部山区,如何才能让海南长臂猿保护、热带雨林修复、少数民族文化保护同发展经济、改善民生更好结合起来?

鹦哥岭分局相关负责人说,特许经营是国家公园实现绿水青山向金山银山转换的一个通道,要引进企业,前提是有一定的基础设施,交通、电力、排污、通讯基站等建设,但这远非几家企业能够解决。如果没有合理规划,各个“山头”小打小闹、同质竞争,既浪费资源又破坏环境。

专家认为,没有发展做支撑,雨林的保护将难以持续。海南应该用足中部县区不考核GDP的特色政策,重点考核“两山论”的实践,应围绕绿水青山向金山银山的转化制定基于新发展理念的考核体系,并对林地、园地联动的重要关节,如执法、规划、建设等作出专门制度安排。此外,应在海南自贸港建设的大背景下审视国家公园建设,统筹安排“两山论”实践所需的路网、电网、水网、电信网等基础设施,大胆探索生态补偿、碳排放交易等创新“红利”,做足海南特色和亮点,不过在起步期,还需要申请中央资金的支持。(完)